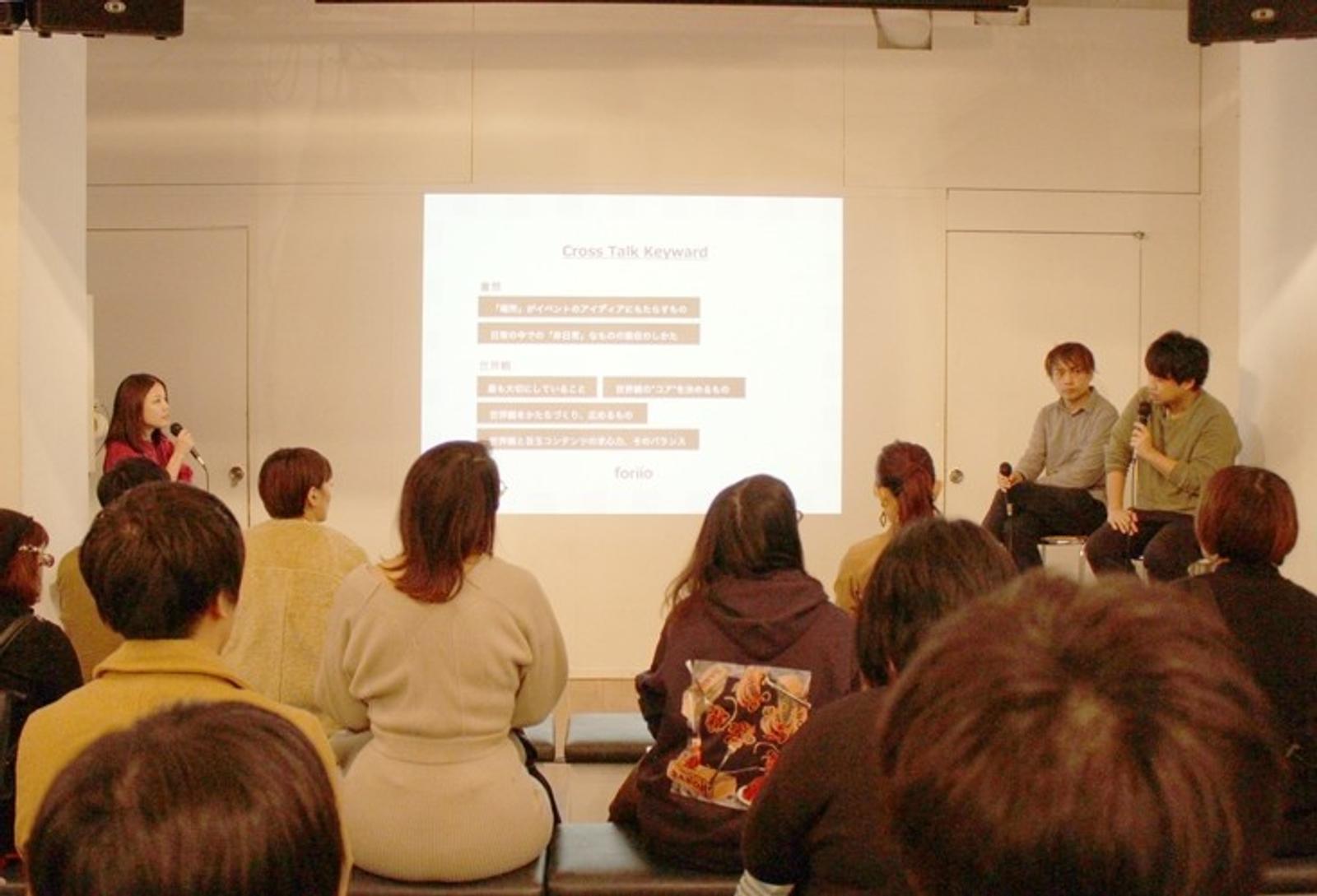

2019年11月29日(金)より3日間に渡って開催された「#私はこんな仕事がしたい展」。その中で行われた8つのトークセッションの模様をひとつずつお届けする不定期連載、今回はその第4弾です。

■サトウダイスケさん×広屋佑規さん「クリエイティブなイベントのつくりかた」

トークセッション第4弾は、「夜空と交差する森の映画祭」代表・サトウダイスケさんと、「Out Of Theater」代表・広屋佑規さんのお二人。野外・屋外を中心に展開するイベントを仕掛けられているお二人の頭の中をのぞきながら、プロデュースや企画にとって大切なことをひも解いていきます。

■登壇者のご紹介

サトウダイスケさん

株式会社エノログ代表取締役。森の映画祭実行委員会代表。

高校時代に放送部で映画を制作し映像の面白さを知る。大学を卒業後、フリーランスで映像制作をするようになる。その後、トレンドマイクロのプロダクトCM映像や三戸なつめ主演の短編映画「cut back」や橋下美好/村濱遥W主演の「近すぎるのに遠い、だなんて。」の監督などを手がけ、現在は、enologue Inc.を立ち上げ、映像を主軸にしつつも野外映画フェスのようなリアルイベントなど分野を超えて挑戦している。

広屋佑規さん

没入型ライブエンタメカンパニー「Out Of Theater」代表。街中を劇場に見立て練り歩きながらミュージカルの世界に没入できる「STREET THE MUSICAL」、ウェイターが全員ミュージカル俳優のレストラン「Musical Diner」、映画「東京喰種S」公開記念新感覚イマーシブレストラン「喰種レストラン」演出など、都市空間を活用した没入型エンタメのプロデュースに従事。エンタメを通じて遊び心ある寛容な社会を目指す。

■すべての出発点はワクワクする場所選びから

お二人が手掛けるイベントの共通点は「場所(=会場)と絡み合った内容」そして「その場所が常に変わる」こと。企画の着想にも大きく関わるこの「場所」という要素をどう捉えているのでしょうか?

サトウ ダイスケさん(以下、サトウ):「森の映画祭」では、1度を除き毎回場所を変えています。「クレイジー!」って言われます(笑)。元々の着想はポケモン。ポケモンって舞台が変わるとワクワクしますよね。それと同じで、サーキットや島など特色のある場所でやりたいと思っています。屋外だと美術の作り込みには限界があるので、場所選びをクリエイティブのベースとして、場所ありきでコンセプトを広げて足していくんです。さらに、そうしたコンセプトを物語に落とし込んでイマーシブな(=没入型の)演出をしています。舞台が島の時は島に行く設定の物語にして、パンフレットのプロローグで船に乗って旅立つシーンを描写する。実際の渡船場も皆一緒なので、そこで自分を重ねてくれるんです。「森の映画祭は場所ありき」ですね。

広屋佑規さん(以下、広屋):僕も場所は重要な要素だと思っています。「STREET THE MUSICAL」では劇場を飛び出して街中の公共空間を舞台に見立てていますし、基本はその場所の特徴を活かして演出作りをしますね。面白さのポイントの大半を場所が占めるんじゃないかな。「場所選びが9割」という本を書きたいくらいです(笑)。なぜかというと、こういった(会場のGALAXYなど)イベントスペースは「その中でどれだけ美術を作りこめるか」がキモなんですが、そのような一般的なイベントを今のお客さんは既にたくさん見てきています。それよりも「本来ならば、こうしたイベントが開催されないような場所でやる」ことの方が“ワクワク”が加わるはず。だからこそ場所選びには相当こだわっています。

サトウ:わかります!例えば僕たちが次同じようなキャンプ場でやっても意味がないし、やるからにはドラスティックに変えたい。理想を言えばショッピングモールとか。

広屋:朝のショッピングモールはいいですよね。以前「開店前にお店を周遊するミュージカルショー」を提案したことがあるのですが、交渉が大変で実現しませんでした。特別な場所でやるということは、可能性は無限大ですが一方で交渉が難しい。

サトウ:いつもダメ元で連絡しますね。返事が来ない時もあれば、実現する時もある。結局相手が乗り気になってくれるかどうかですよね。

広屋:特別な場所だからこそ、担当の方が前のめりじゃないと実現できない。そのイベントをやる意義や意味を伝えて口説いていく、地道な努力が必要です。

サトウ:一度島全体を舞台として使ったことがあります。「人口230人の島でオールナイトで映画を流す」という企画で、その時はかなり交渉を重ねました。「島を変えたい」という想いをもった地域振興課の市役所役員の方がもの凄く乗り気になってくれて、島民向け説明会を開催してくれたりととても助かりました。

広屋:「STREET THE MUSICAL」の場合も、まず向き合う商店街組合さんは「商店街を盛り上げたい」のでやっぱり前向きなんです。難しいのは、そこからさらに歴史ある店舗の皆様とお話する時。「お店の営業時間内に店内の2階窓を演出で使わせてください…!」といった無理な相談をするわけなので、すぐに理解してくれるとは限りません。「STREET THE MUSICAL」はもう4回実施させてもらっていますが、それでもまだ全員に理解して頂けているわけではないと思います。その中でどう信頼を獲得していくのか、長期で取り組んでいきたいですね。

■世界観作りでもっとも大切にしていること

キーワードとして登場した「イマーシブ(=没入型)」があらわすように、昨今イベントでは参加者が没入できる「世界観」を構築する重要性が高まっています。そうした世界観作りにおいて、お二人が大切にされていることはなんでしょうか?

広屋:僕たちが作るコンテンツで特徴的なのは「役者さんがいる」こと。役者さんがキャラクターを演じてくれるから世界観が深まるので、彼らにきちんと役を落とし込んで、その世界の住人になってもらうことが重要です。

そしてもう1つは「お客さんが登場人物の1人になれるよう役割を与えてあげる」こと。それがイマーシブ型エンターテインメントが今までと最も異なる部分です。映画を観るにせよ、舞台を観るにせよ、今までは送り手・受け手の関係性が変わることはなく、あくまで皆さんは“観客”でした。イマーシブ型エンタメをお客さんに楽しんでもらう時は、「ただ見るだけ」を超えて何か役割を与えてあげる、物語の主人公にしてあげるというところが重要。それを設定として上手く作ることが出来れば、もっと今まで味わったことのない体験を提供できると思っています。

例えば「喰種レストラン」。原作に出てくる「喰種レストラン」は人間をさらって食べちゃう恐ろしい場所。それがイベントとして実際に人間界に現れた時、「なぜ本来存在を公表してはいけない「喰種レストラン」を、わざわざイベントとして開催して人間を招くのか」の設定部分を、当日役者たちが喰種としてお客さんに話すんです。また、「喰種レストラン」は場所非公開。時間になると喰種たちが秘密の集合場所に来て、周囲を少し案内した後会場に連れていくという設計をしていて、チケットを買った人だけが会場を知ることが出来るんです。お客様がワクワクしながら世界に入れるように仕掛けを用意して、イベント自体の導入部分にも物語を与えています。

サトウ:森の映画祭はまず1つキーワードを確定させます。例えば今年は「いつのまにか」、島の時は「しゅわしゅわ」。場所とコンセプトキーワードを同時進行で決めていって、世界観を広げていくんです。なぜならそれらが確定しないと全スタッフの向いている方向がバラバラになってしまうから。ただ、抽象的にだけでなく、遊びがある言葉にしています。例えば「海賊」と言われたら海賊しかないですが、「いつの間にか」であれば得られる着想には余白がありますよね。そういうキーワードを決めて、そこから色々な解釈を出していきます。これはコンパスみたいなもので、支点が決まっていればぶれたアイディアは出てこないし、人とぶつかっても立ち帰れるので大切にしています。

ちなみに去年は「交差」にしました。これがそのパンフレットです。リング式にしたのは、人との交差、場所との交差をファイリングできるようにするため。会場中のフライヤー・掲示物を集めていけるように作っています。皆それぞれ廻った順に閉じていくので、まったく違う形のパンフレットが手元に残るんです。ウェブサイトからPDFでダウンロードも出来て、それを持ってるお客さんは腕にサイリングもつけているので、「ページ見せてください!」と声をかけあうなどの「交差」が生まれました。やはり、一番大切なのは最初に決めるキーワードですね。

■細部の仕掛けでお客さんを“登場人物”に!

世界観に加えて、観客との距離感にもオリジナリティがあるのがお二人のイベントの特徴。どんなコミュニケーションを設計しているのでしょうか?

広屋:「STREET THE MUSICAL」は街中なので写真・動画の撮影オールOK。今では当たり前に聞こえますが、舞台は写真NGなのでミュージカル好きな人にとっては画期的なんです。いつもの景色が突然舞台に変わる面白さをそれぞれの立ち位置から撮れるという新しさからか、皆が見終わった後SNSに写真をあげてくれました。「STREET THE MUSICAL」がうまくいったのは、そうしてお客様がどんどんSNSにあげた写真が広まっていった部分が大きいです。

「喰種レストラン」は反対にネタバレを言って欲しくなかった。どうしたかというと、席に「あなたはこの体験の場所をSNSにあげる際には「お花屋さんの奥にあった」と言ってください」と書いたカードを置いたんです。違う人には「学校の奥から入ったと言ってください」と書いて、場所の内容を10通りぐらい変えて各席に置きました。「参加者皆が共犯者になって場所を隠していこう」という試みですが、これは本当にうまくいきましたね。自分が味わった体験を「同じ鮮度で次に来る人たちも楽しんでもらいたい」という共通の仲間意識が生まれて、みんな楽しんで投稿してくれて。細部の設計によって、広めたいと思わせることが出来たんです。広めるためにはSNSが欠かせないので、どれだけの人が投稿を能動的にしてくれるか、それをしやすくするかという部分でも、空間づくりと同様に「役割を与えてあげる」設計が重要だと思っています。

サトウ:僕たちもパンフレットの渡し方をちょっと工夫して、郵便受けに入れて渡していたんです。今回の物語は「猫から手紙が届き旅立つことを決める」というもの。受付のあと、「おたよりが来ていますよ」とお客さんに郵便受けを開けてもらってパンフレットをお渡しするんです。絵本の世界観をベースにしていたので今年は絵本を作ったんですが、郵便受けを開けてパンフレットをみつけて「絵本だ!」というワクワクを作る。とても好評だったので、何かしら毎年1つはやりたいと思っています。

広屋:ここまでは「導入」でしたが、満足度を高めるには「最後」も重要。「喰種レストラン」の種明かしとしては、「人間と喰種が共存できるような料理を開発したから招待したと言っていたけれど、実は食べるために人間を美味しく育てていた」という設定。料理を提供する役者さんは積極的にお客さんとコミュニケーションを取って、わかりやすく「この人たちは私のこと食べようとしてるな」とお客さんに思わせる。さらに、最後には本当に喰種が1人のお客さんを食べようとするんです!その人を厨房まで連れていって、支配人もどんどんおかしくなっていって、今まで決して開かなかったキッチン越しのカーテンが開くと・・・そこにはさっきまで一緒に食べていた人が血みどろの顔で助けを求めて終わるという結末。その人本当に帰って来ないんですよ、客席に。皆「…えっ!?」ってなりながら帰っていくんです(笑)。

実はその人は役者で、毎回前半の秘密の集合場所の時から参加して、1日2回コース料理を食べて、他のお客さんと仲良くなるという役割(笑)。そうやって1つ驚きを与えてあげる。仲良くなった人が食べられちゃったっていう悲しさと、原作の雰囲気が味わえる仕掛けです。しかも「絶対ネタバレしたらダメだよ」と念を押して人間たちを下界に帰す、と(笑)。最初から最後までワクワクし続けてもらって、少しでも投稿したくなるような仕掛けをちりばめるのが大切ですね。

■イベントからカルチャーへ

こうしたイベントを継続していく先に、その体験をカルチャーとして醸成していくためにはどのようなハードルがあるのでしょうか?

サトウ:「野外映画フェス」が日本にも世界にもなかった中で6年続けてきて、徐々にカルチャーになってきている実感があります。来場者にも「ひとつのカルチャーとして何がなんでも続けて欲しい」と言って頂けたり。

また、来場者に楽しんでもらいたいのはもちろん、このイベントはインディーズ映画のお披露目発表の場という役割もあります。これはもともと映画も作っている自分にとって、映画産業の発展に向けたミッション。毎年この映画祭のために応募してくれる人もいるので、そこからセレクションという形で上映作品を選ばせてもらっています。インディーズ映画は一般の人に見てもらう機会がなく、カフェで自主映画をやっていてもなかなか入らない。だからこそ、僕たちには「森の映画祭」という入り口でインディーズ映画を見てもらう、知ってもらうというミッションがあって、そこにはカルチャー的な要素もあると思っています。

広屋:もっと当たり前に皆に楽しんでもらえるものにしたいですね。たとえば「STREET THE MUSICAL」は「屋外ミュージカルフェス」といった形に展開していくことでより多様なお客様に来ていただけるのかもしれませんし、ウェイターが全員ミュージカル俳優のレストランとして定期開催している「Musical Diner」も、本当は常設化したいんです。

ただそこには「イベントからカルチャーに」はもちろん、「イベントから事業に」もあって、そちらの方が実は難しいポイント。イベントなどで「今までにやったことのないことをやっていこう!」という場合、役者さんも制作側もモチベーションをあげて団結するんですが、継続していく時に訪れるマンネリ化をどうするのか。当たり前ではないことが当たり前になってしまうと、それを持続していくには違うステップが必要。僕が抱えている課題としては、皆がハッピーに継続できるマネタイズの仕組みづくりをすること。それらがうまく噛み合ってこそ、カルチャーという大きなものになっていくのかもしれません。

■「面白そうだからやってみよう!」がイベント作りの第一歩

質疑応答では「こうした大規模なイベントを手掛けるのに、まず何から取り組んだらよいのか?」という質問が飛び出しました。

広屋:バラエティ番組が好きで、大学3年生の時に「街中ドッキリ企画」を作り始めました。「日常の中に非日常が生まれて、たまたま何も知らなかった人が笑ってくれる」状況を楽しく感じて、そこから「街中×エンタメ」を個人テーマとして持っています。

Out of theaterの始まりは「STREET THE MUSICAL」。丸の内エリアは劇場街ですが、所有者である三菱地所さんには「もっと知ってもらうために街中で何かできないか?」という課題があった。その時たまたま知人経由で「街中でエンタメを頑張ってるやつがいる」と紹介してもらい、ミュージカル俳優さんと知り合って街中でミュージカルをやる方法を考え始めたのが2年前です。

当初は本当に実験的な企画で。今でこそ「STREET THE MUSICAL」は1日1000人ぐらい来てくれますが、当時はお客さんも20人限定で丸の内中通りを使ってやりました。今は街中にスピーカーを数十台設置していますが、当時はSONYのポータブルスピーカーを僕が手で持って移動していました(笑)。きっかけは本当にそんなもので、反響があったものも失敗もある。まず何か1つ、「面白そうだからやってみる」ぐらいの気楽な気持ちでやるのが大切です。

サトウ:まさに、最初はミニマムスタートですよね。僕も野外上映をやりたかったんですが、最初は屋内でテストをしました。ライブハウスを借りて、映画の上映会をかなりミニマムでやったんです。そのあとティザーのウェブサイトを作り、そこでスタッフを集めたら40人ぐらい集まりました。そこから、身内を20人ぐらい集めて屋上で野外上映のテストをしたりと小さなことからひとつひとつやってきました。最初は小規模スタートで、自分のできることから初めて育てていくのが良いのではないでしょうか?

■お二人の「#私はこんな仕事がしたい」

最後にお二人の考える「#私はこんな仕事がしたい」をお聞きしました!

サトウ:森の映画祭では、今年お客様向けのアンケートに100人以上お答え頂き様々な声を聞けました。そこで嬉しかったのが「年に一度のこのイベントを楽しみに頑張っています!」というもの。厳しいご指摘もありつつも、これのために毎日生きてるから頑張って欲しいというメッセージだったんです。誰かにとってそういう存在になれるものを作っているってすごく嬉しいですよね。ずっと心に残るもの、ただ消費されるだけじゃない仕事をしていけたらと思います。

広屋:今ニューヨークなどで流行っているイマーシブシアターという新しい演劇体験があります。その手法を活用したレストラン企画やショーを2019年はたくさん作ってきましたが、僕はまだど真ん中のイマーシブシアターは作れていないんです。去年ニューヨークに行った時に様々なイマーシブシアターを体験しましたが、凄すぎて「これはまだ作れない…」と「差」を感じてしまったんです。なのでまずは、その手法を実験し始めたのが2019年でした。でも、最近日本でもイマーシブシアターを作られている方々が増え始めたので負けていられません。まずは今出来る限りの力でイマーシブシアターを公演として作るというチャレンジを2020年は取り組んでいきたいですね。

ーーー

「#私はこんな仕事がしたい展」で行った8つのトークセッションについては、順次不定期にレポートを更新していきます。残りの4つのセッションもお楽しみに!

Text:Shiho Nagashima

◇foriio とは?

foriio – すべてのクリエイターにポートフォリオをforiio(フォリオ)は、今迄のあなたの実績を簡単にまとめられる、クリエイターのポートフォリオサービスです。新卒・転職時www.foriio.com

◇foriio_official EC Shopforiio powered by BASEポートフォリオサービス「foriio」のECショップ。企画展「#私はこんな仕事がしたい展」の図録やポストカード、Tシャツなforiio.official.ec

◇foriio_official twitterforiio – クリエイターのためのポートフォリオプラットフォーム (@foriio_official) | TwitterThe latest Tweets from foriio – クリエイターのためのポートフォリオプラットフォーム (@ftwitter.com