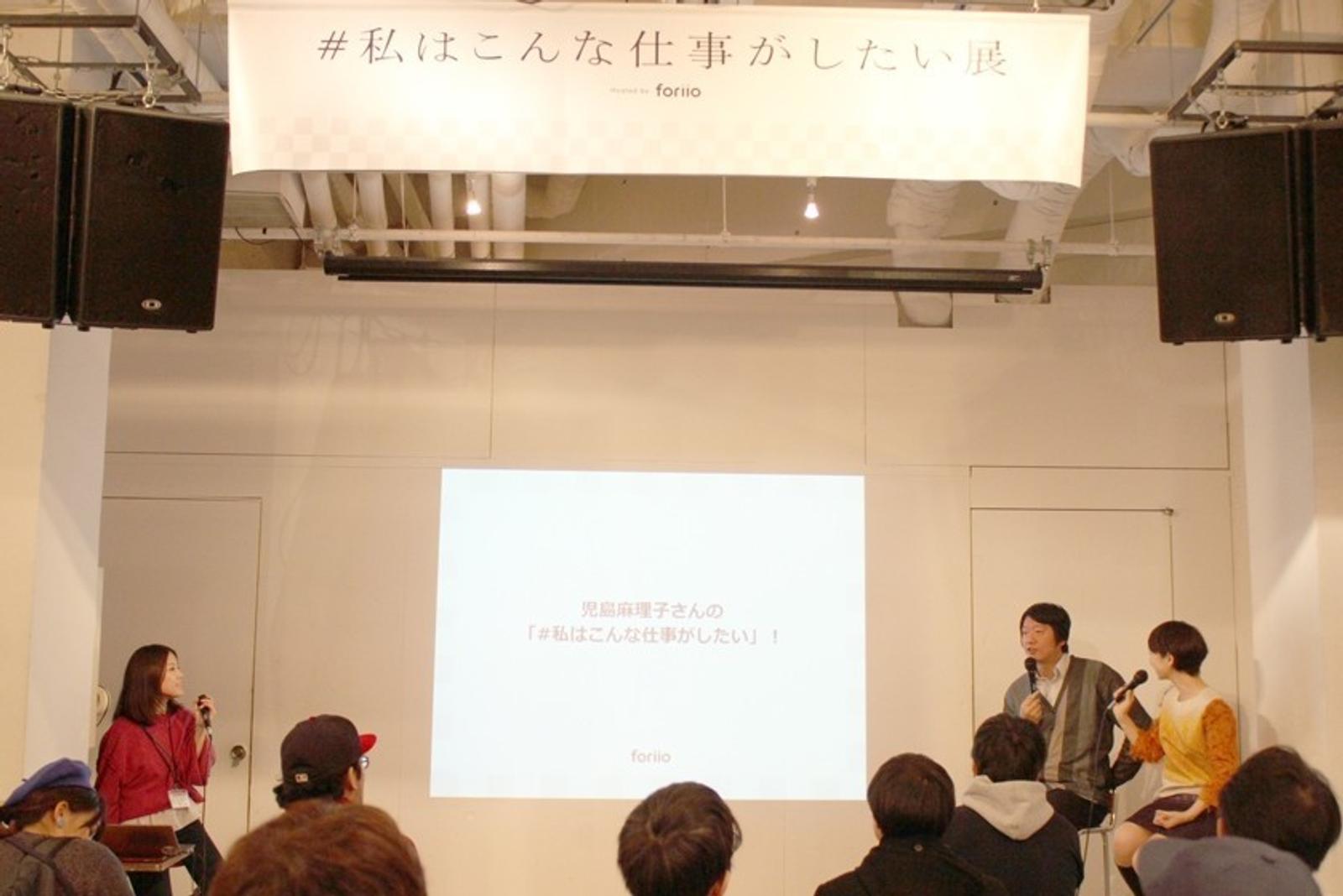

2019年11月29日(金)より3日間に渡って開催された「#私はこんな仕事がしたい展」。その中で行われた8つのトークセッションの模様をひとつずつお届けする不定期連載、今回はその第2弾です。

■児島麻理子さん×橋本誠さん「地方のアートプロジェクトの歴史と今後」

トークセッション第2弾は、各地で盛り上がりを見せる「アートプロジェクト・芸術祭」について。様々な楽しみ方や魅力に触れつつ、これらが今後どうなっていくのか、実際に現地で肌で感じたことやお仕事で関わられてきた知見も交えてお聞きするセッションとなりました。

■登壇者のご紹介

児島麻理子さん

東京女子大学卒。エスクァイア マガジン編集部を経て、2008年よりバカルディ ジャパン株式会社 PR & EVENT マネージャーとして、輸入洋酒のPRを担当。

2019年より外務省 大臣官房戦略的対外発信拠点室 広報外交専門員に就任。外務省が運営する文化施設「JAPAN HOUSE」の巡回展担当し、現在は編集とPRを行うSTRADAを設立。

橋本誠さん

1981年東京都生まれ。横浜国立大学卒業後、フリーランス、東京文化発信プロジェクト室(現・アーツカウンシル東京)を経て2014年に一般社団法人ノマドプロダクションを設立。

多様化する芸術文化活動と現代社会をつなぐ企画に制作・広報・記録など様々な立場で携わる。KOTOBUKIクリエイティブアクション(横浜・寿町エリア)、EDIT LOCAL LABORATORY アートプロジェクトラボなど。共著に「これからのアートマネジメント」(フィルムアート)など。

■日本各地で開催されているアートプロジェクト・芸術祭

様々な地方都市で多様なアートプロジェクト・芸術祭・アートフェスが開催されている現在。代表的なものにはどのようなものがあり、そしてどのような楽しみ方があるのでしょうか?

児島麻理子さん(以下、児島):大地の芸術祭(※注1)あたりから世の中的にも盛り上がってきましたよね。私の場合は周りにアーティストの友人がいて、その方が「あいちトリエンナーレ(※注2)でやるよ」というので観に行ったのが始まりです。そこでまた好きなアーティストを見つけて、その人が別のところでもやるというので追いかけて…という感じで様々なアートフェスに行きだしました。個人的には、やはり普段いかないような場所、すごい田舎であったり普段は入れないような廃校の小学校などにも行けるというのが面白いなと思っています。行ってみると日本人もいるんですが、外国の方も多くて。アートフェスがなければ絶対来ないだろうという所まで外国の方が訪れていることが、非常に面白いと感じています。私にとって、アートフェスは旅のきっかけであり、そこから土地を知るきっかけにもなっていますね。旅って、自分で行く場所を調べて予定組んで…等、割と大変じゃないですか。アートフェスだと、その枠通りに進めば色々な所に行けて、様々な土地の文化にも触れられるので、一石二鳥だと感じています。

※注1:越後妻有アートトリエンナーレともいい、新潟県十日町市・津南町で2000年より3年ごとに開催。

※注2:愛知県で2010年より3年に1度開催される国際芸術祭。

橋本誠さん(以下、橋本):一石二鳥感ありますよね。ここに行って欲しいとか、この作品はこういうことに関係するとか、アートフェスのボランティアの方などが土地のことを教えてくれたりもしますよね。

児島:巻き込み型のアートフェスも増えているのを感じます。それこそ瀬戸内国際芸術祭(※注3)なんかは、島の人がボランティアをされていましたね。そこで「これいいんですよ」って島のおじいちゃんおばあちゃんが説明してくれたりして、交流が生まれて。大地の芸術祭の時も、地元のおばさまがみんなで食事をもてなすパフォーマンスアートがありました。その土地の地形であったりとかデータとか、土地に紐づいたアートなんかもありますよね。

つい先日行ったのは猿島のセンス アイランド(※注4)。入ると携帯を預ける必要があるので、全然写真を撮れないのが逆に面白かったんです。猿島の伝説に基づくアートがあったり、アートを観るだけでその土地のことがわかるというのが面白いなと思いました。

※注3:瀬戸内海の島々を舞台に2010年より3年に1度開催される現代美術の国際芸術祭。

※注4:ライゾマティクスの斎藤精一など多数のアーティストが参加した、横須賀市の猿島全体を夜間解放した総合アートイベント。

橋本:いつも何かをめがけて観に行くという感じですか?

児島:そうですね。京都にも毎年KYOTOGRAPHIE(※注5)のために行っています。何年か見ていると昨年との違いがみえたり、変化していくのが分かりますよね。KYOTOGRAPHIEは、朝日新聞の印刷工場とかでやったりして、場所が、空間が格好いいんです。もちろん中身もですが、建築をみるだけでもいいなって思います。

※注5:京都国際写真祭ともいい、京都を舞台に2013年より毎年開催される国際的写真祭。

橋本:展示場所、すごく凝っていますよね。お寺とか、色々な場所を選んでいて、普段入れないような所を使ったりしていますよね。アートフェスだからこそ使わせてもらうことができていると思います。

児島:面白いのが、こういった場所だと皆同じ体験をしているので話しかけても変ではないということ。共通のテーマもあるし、旅先で友達が出来たりもします。観光もしますし、アートフェスに乗っかって近くのギャラリーでも一緒に何かやっていたり、オフサイト的なことをやっているところも多いんです。

橋本:アートフェスって集客型の垂直型事業と行政的にはよく言われますが、そうでなくとも水平型の市民参加型のものになら予算を出すよということもあるし、アーティストや民間主導で勝手にやっているものもある。様々な人たちが活躍しているのを見れるのも面白いですよね。また、例えばあいちトリエンナーレは3年に1回で毎回ディレクターが変わるので、そのディレクターの色をどうみるかという面白さもあります。瀬戸内とかはディレクターがずっと一緒なので似てきちゃうところもありますが、その中での変化もあります。最近は食のプロジェクトやパフォーマンスが面白いので見所をチェックしながら行くとより楽しめるかなと。

「今年行くんだけど見所は何?」とか「どうせ見切れないからどこ見ておいたらいい?」なんか同業者や知人によく聞かれますね。個人的にはあまり調べずに、そこで出会えるものをじっくりと体験したいところなんですが、仕事的にはある程度おさえておかないと紹介できないという事情もあるので、悩みながら見てまわっています。

児島:その時の直感を信じて周ってみることもありますよね。橋本さんは今年行った中で特に面白かったものはありますか?

橋本:話題にもなりましたが、あいちトリエンナーレはディレクションがきいていました。ジャーナリストである津田大介さんがディレクターだから、普通だとアーティストが遠慮して出さないようなデリケートなテーマ、通りにくいテーマとかを遠慮なしに出していたそうで。実際にそれを感じさせる作品がたくさんありました。物によっては「表現の不自由展・その後」よりも危ないんじゃないかというような作品もありましたからね。それはどちらかというと美術館的な楽しみ方で、読み解きがいがあるという意味においてですが。毎回まちなか会場の作品も充実しています。

■アートプロジェクト・芸術祭は今後どうなっていくのか?

様々なプロジェクトが各地で巻き起こり盛り上がりを見せるアートプロジェクト・芸術祭ですが、その背景や近年の変化、そして今後の可能性について、お二人はどのように見ているのでしょうか?

橋本:これだけアートフェスが増えてきたことには色々な背景がありますが、やはり公的資金がつくようになった事が一番大きいです。わかりやすいのは、地方創生に予算がついて、結果的にアートフェスにも回ってきている。オリンピックはスポーツの祭典だけれど、文化プログラムの推進もオリンピック憲章で掲げられています。各地域でアートイベントをやっていくことで人を流していきたいというもくろみも出てきています。2017年に文化芸術振興基本法が改正されて、観光に寄与するもの、経済の振興につながるもの、あとは障害者支援など「複合的にアートを推進するもの」が求められるようになってきた動きがあります。法律もそうなってきて、それに基づいて予算がつくようになったという変化ですね。民間でも文化・芸術を鑑賞するだけでなく体験できるものや、体験型コンテンツが人気になってきていて、そうした流れにもマッチしたのかなと思います。

こうした背景がありつつも、現在がオリ・パラ前という状況を踏まえると、今後のアートプロジェクト・芸術祭はただ公的資金に頼るだけではない取り組みを模索する必要がありそうだと橋本さんはみています。

橋本:オリンピック、パラリンピックはもう終わるし、単純に人口構造上税収が減るので、行政のお金はなくなっていく。さらに、だんだんどのアートフェスも似てきてしまい、観ている人たちから飽きられ始める可能性もあると思っています。淘汰されていく中で、アートセンターなどの「拠点」に担い手に移っていくのではないかな。公民館とか色々な公共施設がアートもやるとか、そういう風に統廃合されていくのではないでしょうか。ポジティブに捉えれば、そうした拠点があったほうが、もっと地に根ざした地元の人々のクリエイティブを引き出すことが出来る。そういう方向に向かうだろうなと予想していますし、すでに予兆があります。

児島:先日十和田の現代美術館に行った時に、美術館から少し離れた商店街にあるお茶屋さんが第二美術館みたいになっていて、そこの地下室のギャラリーで展示をしていたんです。アート好きなおじさんがいて。当初は商店街の何箇所かでそういったギャラリー展示をして街を盛り上げよう!という事だったようなんですが、なかなか皆さん続けるのは難しいみたいで残ったのはお茶屋さんだけ。でも、そういう風に「街として盛り上げましょう」というようなことが起きてくるといいなと思っています。

橋本:そのお茶屋さんも、元々好きだったのか、もしくはだんだん面白くなって変わっていったのか、とか気になりますよね。よく仕事をしている前橋だと、首都圏からも近いのでUターンしてきたアーティストが結構いて、アーツ前橋の企画に合わせて展覧会をやろう!とか、アーティストレジデンスみたいな拠点づくりを独自にやってみよう!などの動きがあります。アートセンターのような柔軟だけども発信力のある取り組みが「周りの活動を引き出す」ということが結構あります。

児島:先ほどのお茶屋さんでいうと、徐々に好きになっていったような気がしています。アーティストさんやその友達、そのお客さんがきてくれるのが嬉しい、といった感じで、売上云々よりも地域興しの一環なのかなと思います。

橋本:各地の様々な動きを見ていると「いかに外から来てもらうか」というところに目がいきがちなのですが、実施されている県や市といった単位で、その中でクリエイティブな交流を促進する役割としてのフィスティバル、という意味合いも必要だと思っています。例えば大分県は2009年から混浴温泉世界やinBEPPU(※注6)というのをやっていて、同時に別府市で毎年市民芸術祭もやっています。「同時期に自分たちも何かやろうか」ということもあるし、別府市以外のクリエイターも「この機会に別府にいってみるか」となる。違う地域でもやっていたりするので、そうした情報の交流もすごく濃くなったり、「あの人とコラボしてやってみよう」というきっかけになったりもしている。そういう動きがすごく多くて、これはアートセンター+フェスティバルを淡々とやっているだけではなかなか起こらないことなのではないかと思います。

※注6:2009年から3年に1回開催されてきた、大分県別府市の街なかを使ったアートフェス。2016年からinBEPPUとして毎年の個展形式にリニューアル。

■クリエイターがアートプロジェクト・芸術祭に関わっていくには?

こうしたクリエイティブの交流を促す場としてアートフェスが発展していく時、1クリエイターがそこに参加し、力を発揮するにはどのようにしたら良いのでしょうか?

橋本:まずアートを提供する側に立つと、既にアートを見せるだけではなく「体験をどうトータルで提供するのか」という戦いになってきています。そうなると「我々はこういうフェスティバルです」というコンセプトであったり、それ自体にクリエイティビティがとても必要で、コンテンツの前にその見せ方や仕組みづくりのクリエイティブが必要になってきています。他方、そういうものに乗じてうまく商売に繋げている人もいますよね。例えば、瀬戸内で宿とかカフェをやりながら半農半芸的に仕事をしているクリエイターがいます。彼らのようなクリエイターが入って、普通の宿ではなく「豪華ではないけれどグッとくる空間」を作ったりすると、そうした体験自体がその芸術祭全体の評価を底上げするのではないかと思っています。クリエイターと名乗っていない人もいると思いますが、とても必要とされているし、既にそういった存在が活躍しはじめていますね。

児島:お客さんとして参加する場合も、周辺でやっているおしゃれなものとか常に探すので、アーティストでありながらカフェもやっているような方がいたら絶対お店に寄るだろうし、それをきっかけにクリエイターの方もアートフェスに参加できる可能性が開けたりするのではないでしょうか?

そもそも「アートフェスに参加したいです」という時はどうしたらいいんでしょう?

橋本:色々な仕組みがありますが、別府なんかだと今は年に一人の展覧会にしているからそこに食い込むのはなかなか大変かもしれません。一方でクリエイターアパートなんかは運営していて条件があえば安く貸してくれるし、そういった目に見えるところで活動してると「じゃあ銭湯の壁画を描くプロジェクトがあるからやりませんか?」とか、関節的に参加出来たりすることは多いと思います。

あと、大分県としては今アートフェスだけでなくクリエイティブプラットフォームという事業もやっています。県の産業振興系の仕事なんですが、中小企業の課題解決をクリエイターの力でやりましょうというコンセプトで、補助金事業というよりはマッチング支援みたいな感じです。「そもそも企業のビジョンをアップデートして見える化しよう」とか、何が必要かをアートフェスを手がけてきたNPOに相談するところから始まります。アーティストと色々なことをしてきたNPOの知見が活きていて、生き残り戦略として面白いですよね。印刷物を作るのに補助金出すよとか目的と手段が逆転してしまいがちな形式をとるのではなく、根本的なマッチングをとても大事にしているんです。

■お二人の「#私はこんな仕事がしたい」

最後はこちら。このイベントのテーマ「#私はこんな仕事がしたい」についてお聞きしました!

児島:私がアート関係で新しくやるならば、アートフェススナック。もともとお酒の仕事歴が長いし、アートフェスをやった時にアーティストが集まる場所とかあったらいいじゃないかなと思っていて。ファッションウィークとかだと、終わった後にデザイナーたちが集まるような場所、拠点がいくつかあったりするので、アートフェスにもそういう場所があると、また人とも交流が生まれていいのかなと思います。期間中そこにいくとアーティストがいて、そこにいけば会えるみたいな。そんな話があったら是非やりたいです。

橋本:アートで活躍できる、広めることならなんでもしたいといつも言っているのですが、「ツアーみたいな体験を提供する」っていうことでしょうか。いい形で情報を提供する、アテンドするっていうのを仕事から派生してくたくさんやっているんですが、そういうのをがっつり仕事としてやるのもいいんじゃない?と色々な人に言われます。以前そんなサービスを立ち上げよう!という話もありました。今はクラウドファンディングによるプロジェクトで、この10年の動きを本にまとめるという活動をしているのですが、それを売って行脚しながらステップを踏んでいこうかなと思っています。

ーーー

「#私はこんな仕事がしたい展」で行った8つのトークセッションについては、順次不定期にレポートを更新していきます。残りの6つのセッションもお楽しみに!

Text:Shiho Nagashima

◇foriio とは?

foriio – すべてのクリエイターにポートフォリオをforiio(フォリオ)は、今迄のあなたの実績を簡単にまとめられる、クリエイターのポートフォリオサービスです。新卒・転職時www.foriio.com

◇foriio_official EC Shop

図録、ポストカード、Tシャツ、トレーナーを公式ECショップで販売中!

foriio powered by BASEポートフォリオサービス「foriio」のECショップ。企画展「#私はこんな仕事がしたい展」の図録やポストカード、Tシャツなforiio.official.ec

◇foriio_official twitterforiio – クリエイターのためのポートフォリオプラットフォーム (@foriio_official) | TwitterThe latest Tweets from foriio – クリエイターのためのポートフォリオプラットフォーム (@ftwitter.com