こんにちは。foriioの岩本です。9/13日(金)に開催された、foriio主催のイベント「会社員デザイナーLT会&交流会」に同席させていただきました。

会社員デザイナーは交流の場が少ない。だから、foriioがそんな人たちの交流の場を作ろうということで開催されたイベント。当日はたくさんの方に来ていただきました!皆さんありがとうございました!

今回はイベントレポートということで、イベント内で5人の登壇者の方にしていただいたLTを、簡単にですがご紹介しようと思います。当日行けなかった方は、是非目を通してみてください!

1.マドレーヌさん「企画とチームプレーでUIデザインする方法」

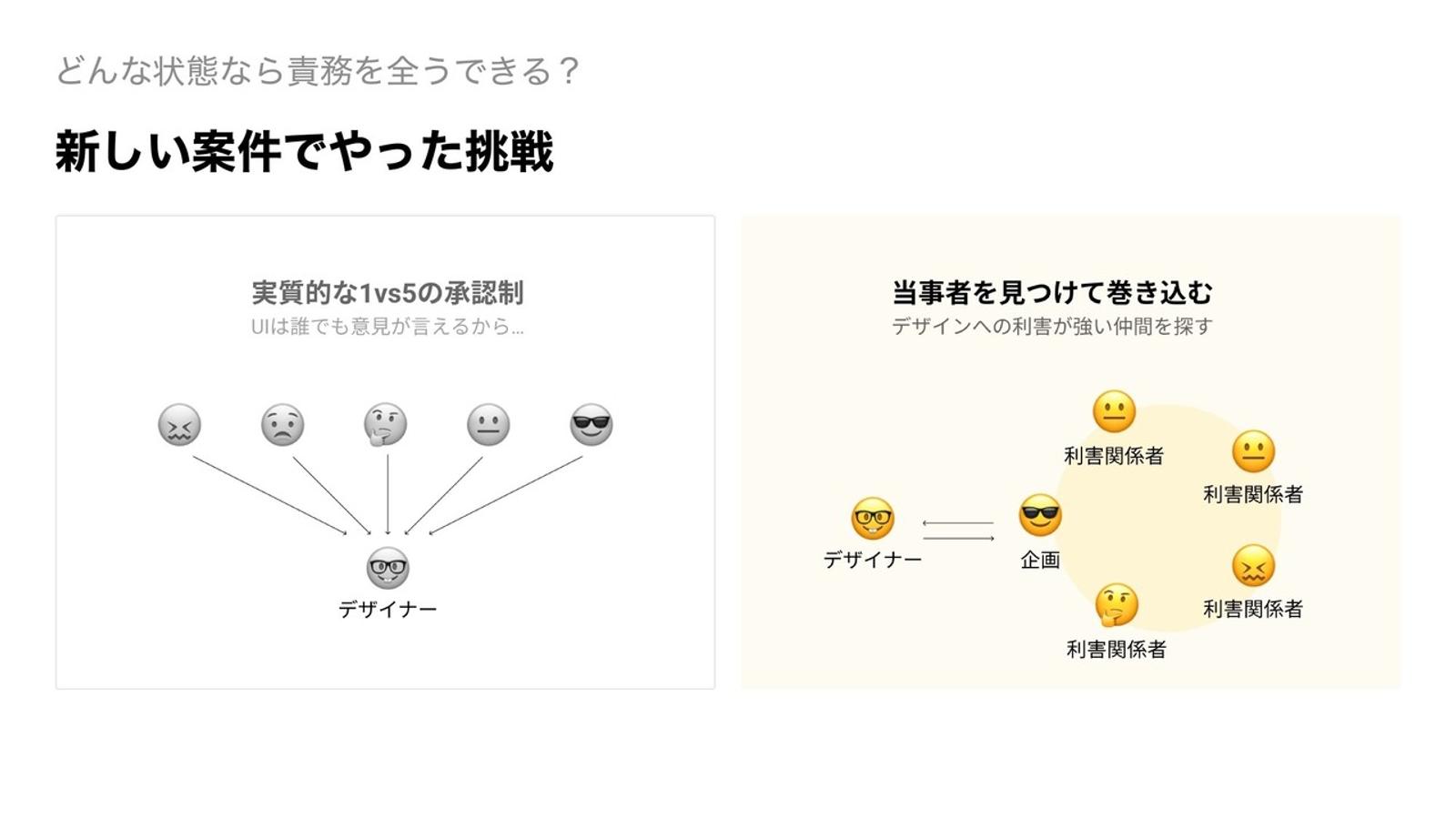

一人目はマドレーヌさん。テーマは主に2つ。企画側から依頼をされる際に痛感した「合意形成の難しさ」と、逆に「どんな状態ならばデザイナー側の責務を全うできるのか」。

■合意形成の難しさ

こちらで挙げられた例は4つ。

◇好き放題言われる

「ブランドイメージカラーを使ってくれ」「元のUIを変えすぎるな」「何か違う」という企画・役員など、デザイナーではない立場から好き放題言われることで仲間外れのUIが増える。

◇事なかれ主義

「誰かに意見合わせればいいか…」「開発側が良ければそれでいいや」などの思考によって解像度の低いデザインが提供される。

◇鶴の一声

事なかれ主義同様、他が意見を合わせようとするばっかりに、役員の「イメージと違うからやり直して」という一言でやり直しに。合議制が機能不全に陥る。

◇「スピード重視で!」

スピードのある進行は、良いと思われがち。しかし、早い納期で提出して、直しが入って、改良して提出して、直しが入って………というループにハマると、次第にリカバリー速度が遅くなるだけでなく、手戻りの量があるタイミングから激増する。効率よくダメなモノを生産しても仕方ない。

これらが起きていると…

■振り回された結果、提供すべき価値をどうやって実現するかにフォーカスしづらい。

■企画側は感想を言うに過ぎないので、全体の一貫性まで責任は追わない。

■でも上手くいかなかったらUIデザイン側の失敗になる。

よってデザイナーの責務は全うできなくなってしまう。

デザイナー 対 企画側 の「1対他全員」という構図が生まれてしまう。

■どんな状態なら責務を全うできる?

そこで、マドレーヌさんは、4つの改善方法を実施

◇企画側と当事者意識を共有

いくつかの問題の大元にあるのは「他人事のような立場に立っている。けど任されている身として何か口出ししたい」という中途半端な状態。これをなくすために「私達もプロダクトの良し悪しをハンドリングしているんだ」という実感を得るような環境づくりが大事。

◇デザインの一貫性を守る

ボタンの大きさはどうするか・角は丸くするか、など会話で出てきた内容を具現化する。つまりデザイナー側がとにかく手を動かすことで、共通認識を見つける。これは当事者意識とも繋がっていて、双方で知恵を絞って決めたからこそ、出た結論は重視するべき内容になる。

◇実現方法の追求

「何のために作るか」を明文化し、デザインを作る度に理念と合致しているか確認をする。企画側との内容の濃いコミュニケーションが必要。

◇計画より戦略

少しずつ理想に近い内容に仕上げていくためには臨機応変さが大切。状況や成約を反映して、組み替えやすい戦略を作る。例えば、リスクの低いものは後に回し、簡単なことを先に消化して全体の遅延を防ぐ、などが挙げられていました。

逆に、もし最初にUIをすべて設計してしまった場合、一旦は形になるものの、それはデザイナー側が思い込みで作ったもので、企画側の想いが入らない。結局デザイナー以外が納得せず、何度も作り直すことに……

◇結論

企画側が「あるべき姿」の方角へリードする

デザイナーが「あるべき姿」の実現方法を考える

企業内だけでなく、クリエイターとクライアントの合意形成にも置き換えられる話題だなと感じました。クリエイターの皆さんの中にも、同じような体験をした方がいるのではないでしょうか。

2.謎のデザイナーさん「謎のデザイナーとは」

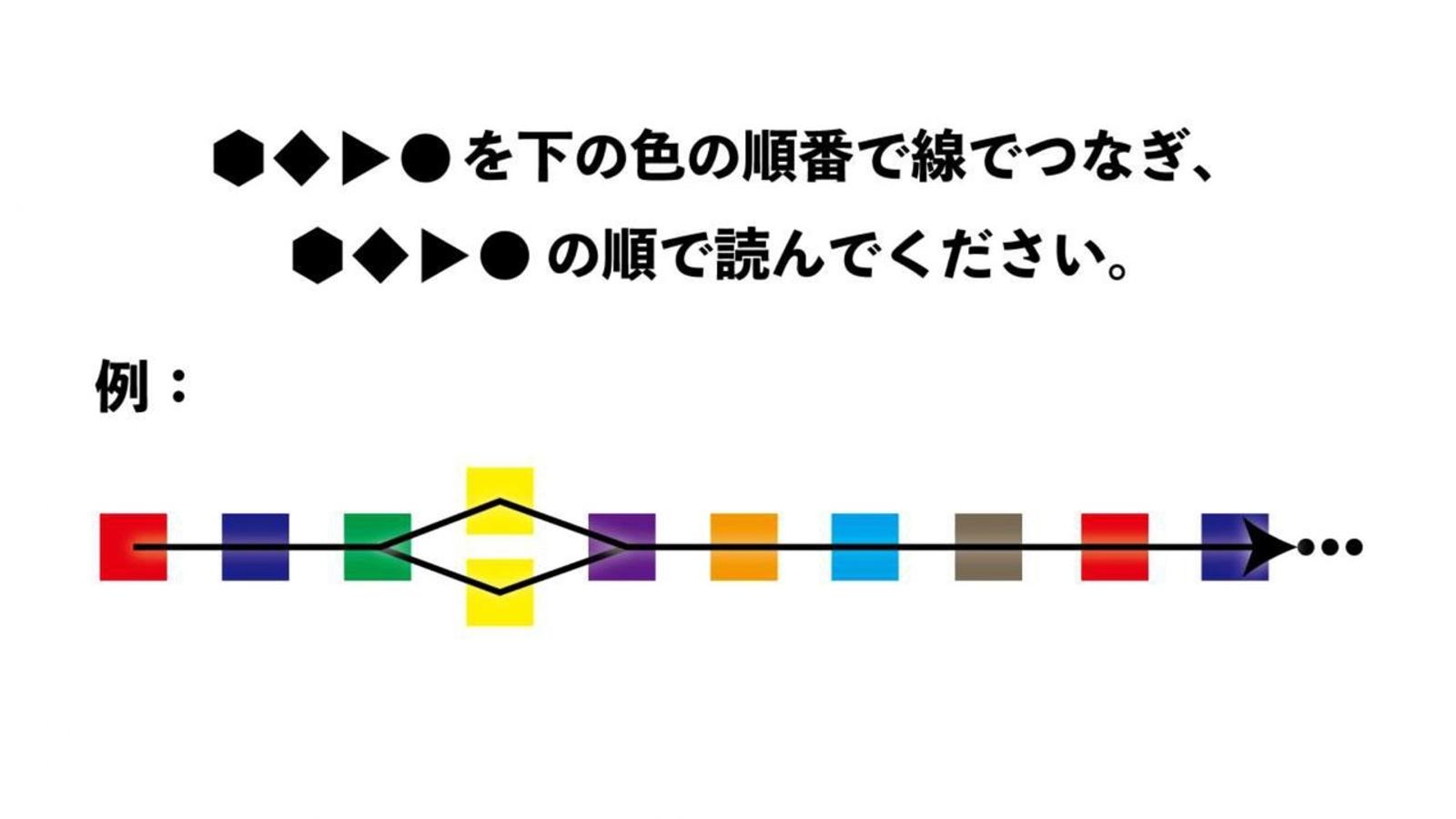

2人目は「謎のデザイナー」こと佐藤達郎さん。謎解き(リアル脱出ゲームなどを想像し てください)の問題デザインやイベントに関わっている方です。

■謎解きイベントのデザイナー事情

◇「謎を快適に解かせるデザイン」を作る

グラフィックデザインが中心だが、UI・UXも担当。

◇リテイクが多い・締め切りがタイト

謎の面白さが第一なので、一度完成したものがそのまま使われることはまずない。

◇特殊で前例のない仕事が多い

「紙をこう折った時だけこう見えて欲しい」という調べられないような作業が主になる。

こういった状況があるおかげで、「常に自分の頭で考える力」「相手の考えを汲み取り形にする力」「案件に対するスピード感」が鍛えられる、といいます。さらにはこの謎解きイベントの団体が法人化、スタートアップ化したことで、外注から社内で制作するようにシフト。評価制度や仕事の発注形態などは手探り状態で進んでいるそうです。

■経済学部出身から独学でデザイナー

イベント制作団体「ゆうげん」の設立。しかしデザイナーがいなかったため、1から独学でデザインの勉強を始めた。そんな佐藤さんがどのようにスキルアップしていったか。

◇仕事を任せられる度に、絶対新しいことを3個以上やる

チュートリアルで学んだ技術、前の仕事から得た顧客目線のナレッジ、使ってなかった色のパターン・トーン・書体、効率的なやる気の出し方・進め方など、任せられた仕事の中で、新しいことに挑戦したといいます。

そして何と最後には、スライドの中に散りばめられた画像が謎解きになっていて、問題を出すというまさに謎解きデザイナーのスライド。

デザイナー歴は1年と1ヶ月だそうですが、それを感じさせないデザインへの熱意とノウハウを語ってくれました。専門学校へ行っていないとクリエイターにはなれないのか、という疑問や不安はよく聞きますが、そういった方の背中を押してくれる話だったと思います。

3.CP太郎さん「デザイナーのすごさを考える」

3人目はCP太郎さん! 当日の会場を貸していただいた株式会社Reproさんで働くデザイナーさんです。CP太郎さんは前述の佐藤さんと同じく、未経験からクリエイティブ業界に入った方。

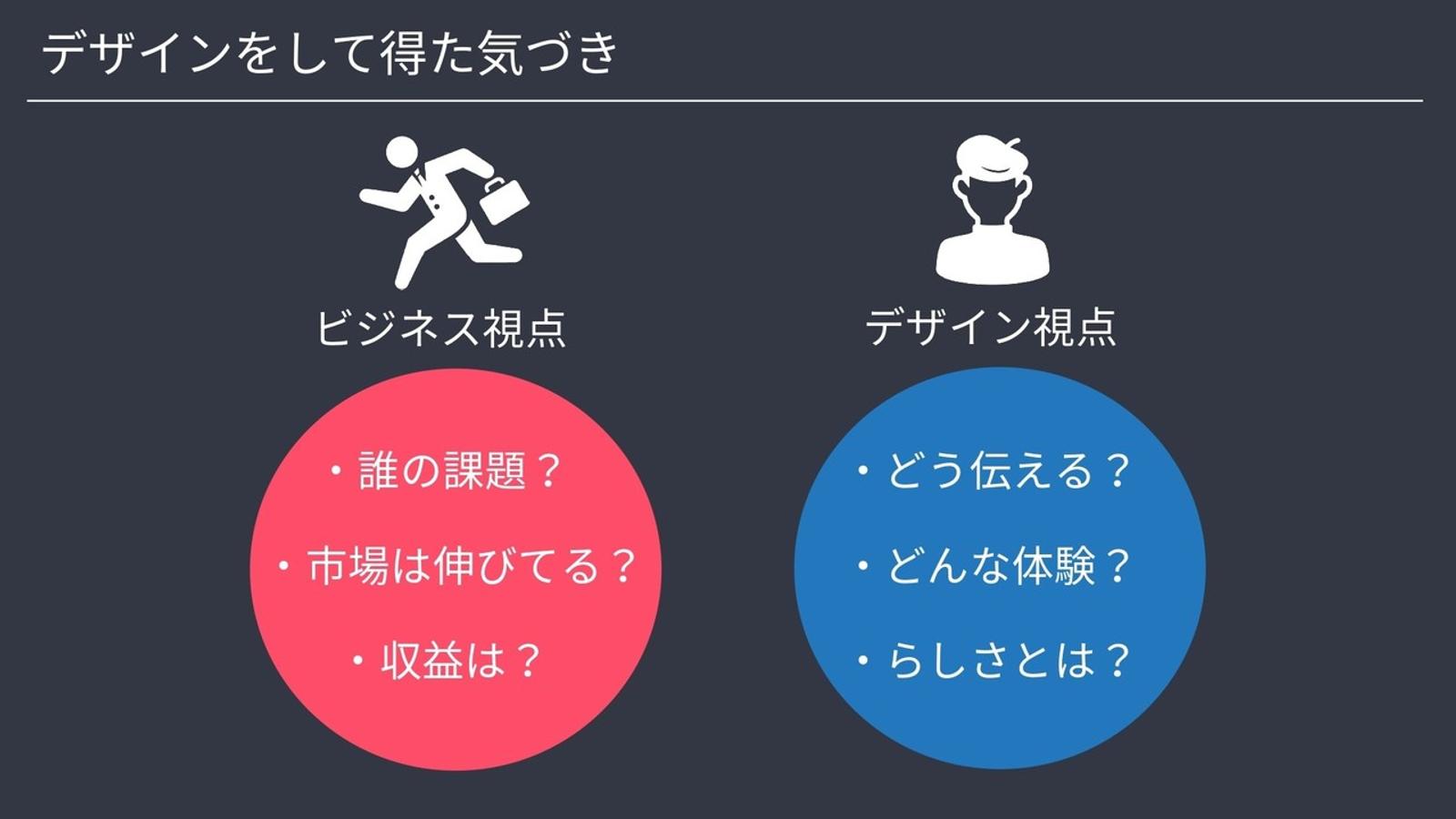

■ビジネス視点とデザイン視点は全く違った!

この2者では、使っている脳みそが全然違うということに気づいたCP太郎さん。デザイナーはクリエイティブ業界の中で他のビジネスマンに近しい存在のように感じられますが、近いようで遠いものなのかもしれませんね。

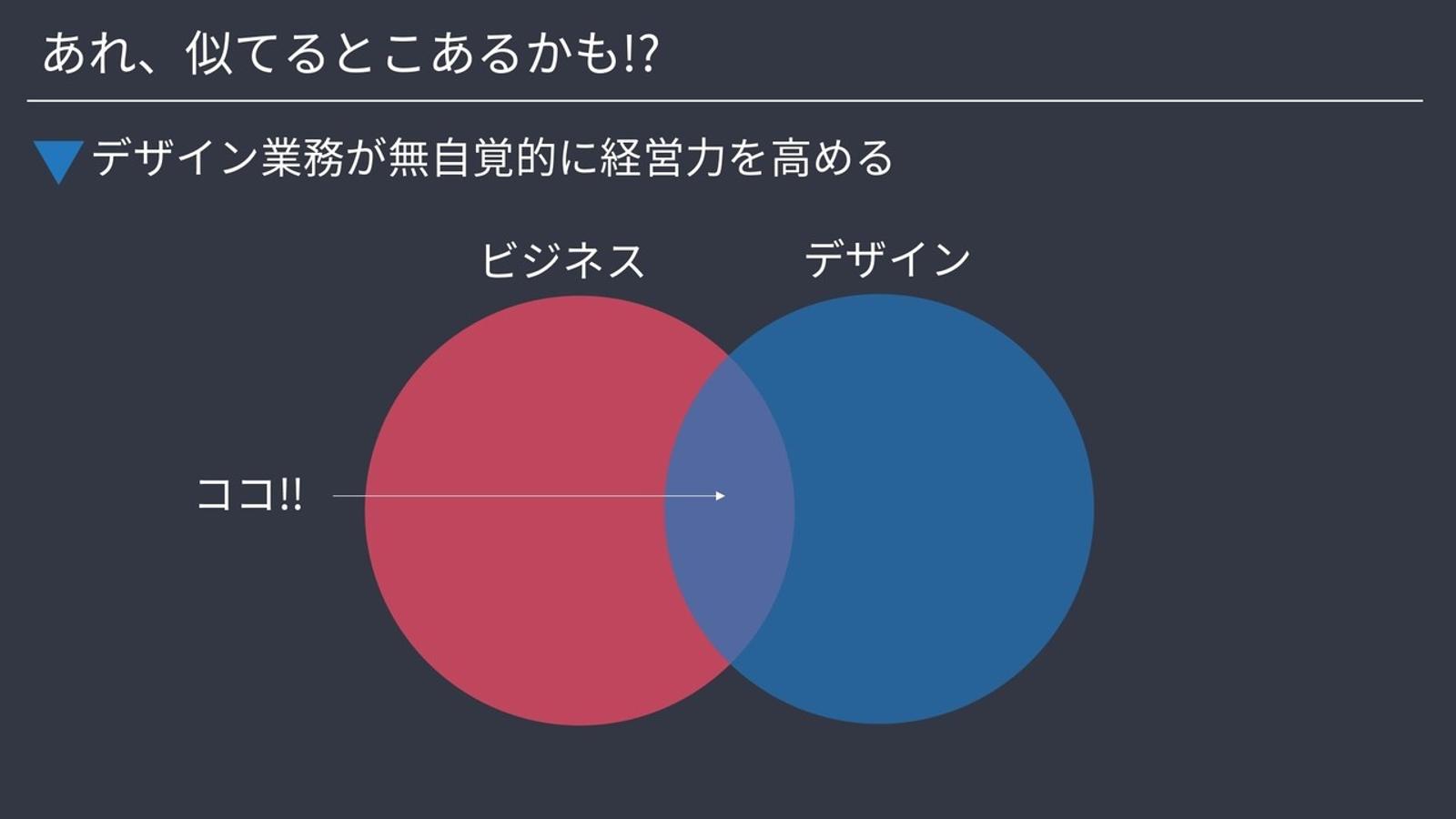

■「デザイン経営」

「デザイン経営」という言葉を知っていますか? 最近よく聞くバズワードということですが、簡単に言うと「デザイナーの『5つの能力』を経営に活かすこと」です。

◇デザイナーの5つの能力

・観察力

・問題発見力

・発想力

・可視化力

・造形力

この5つ。経営にも必要な力だと思いませんか?つまり、デザイン業務が無自覚に経営力を高めることになるのです。

最後に「自分がデザイナーとしてどこが優れているのか分析し、それを異なる業界で活かしましょう」と締めくくりプレゼンが終了。

佐藤さんCP太郎さんは両人独学でデザイナーになっていることもあり、他の方とはまた違った視点を持っているのが興味深かったです。

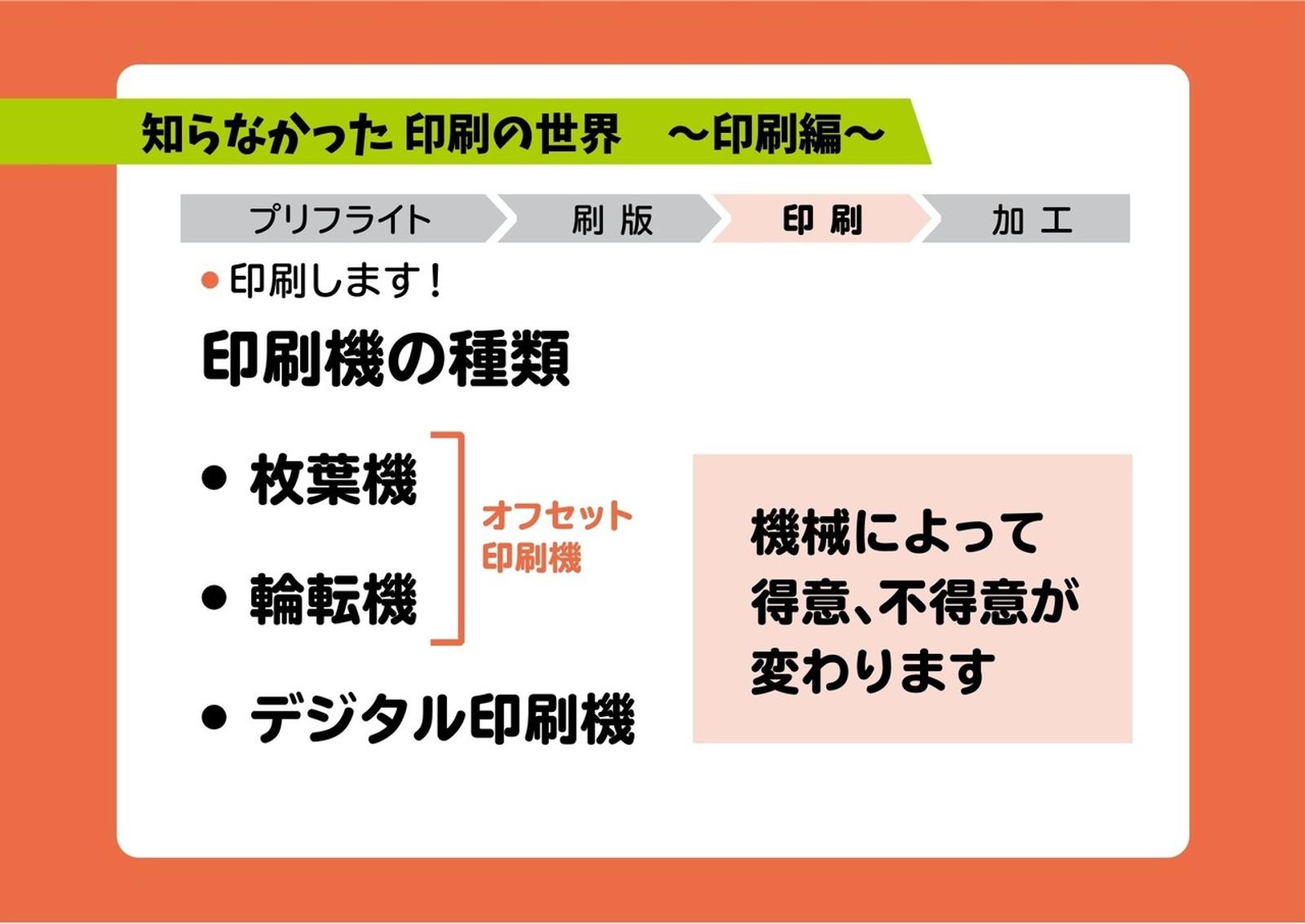

4.こめこさん「知らなかった印刷の世界!!」

(※当日の写真は使用画像の関係により未掲載)

こめこさんは印刷会社に勤務している方。テーマは「印刷」ということで、かなりマニアックなところまで深彫りされていました。

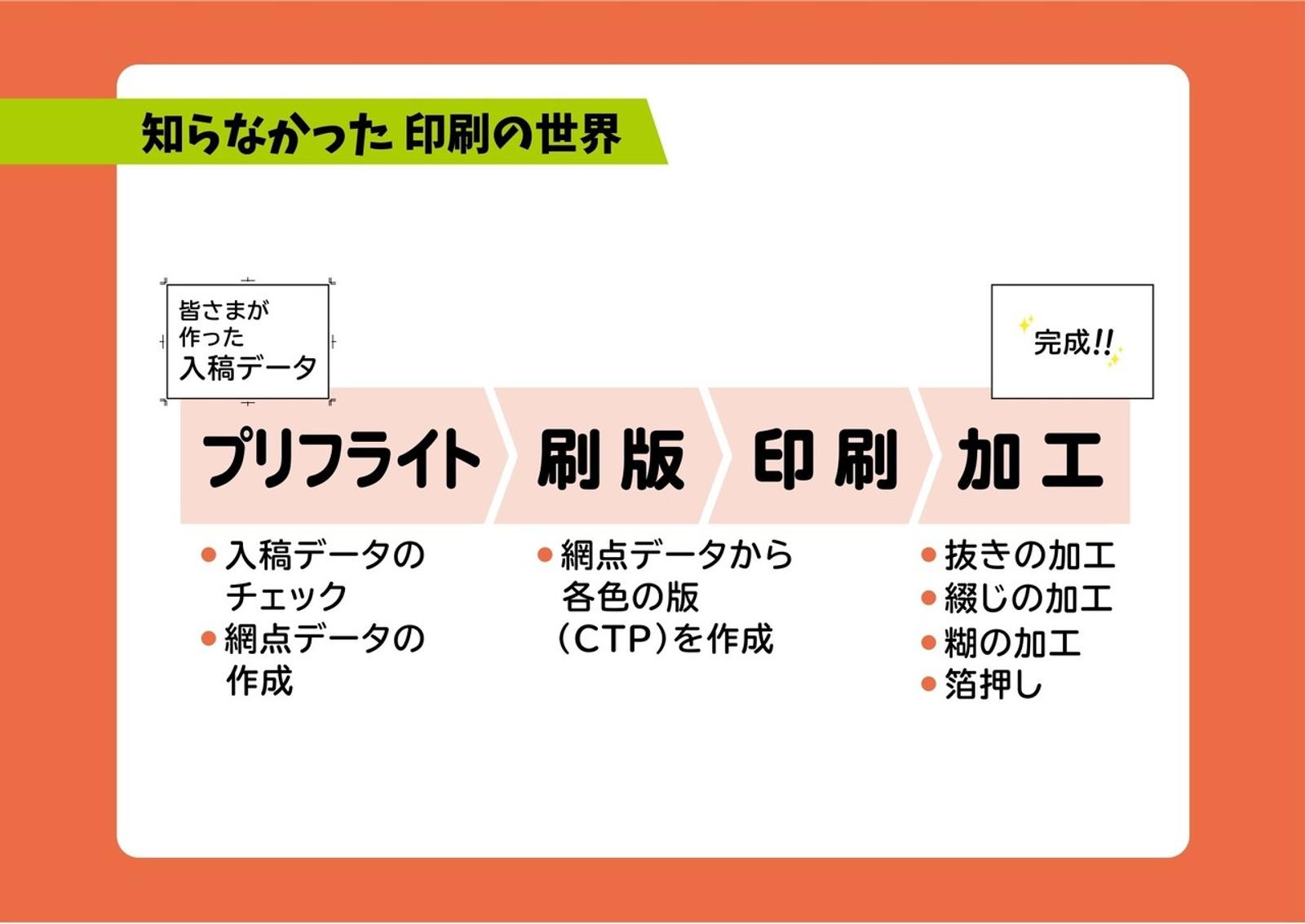

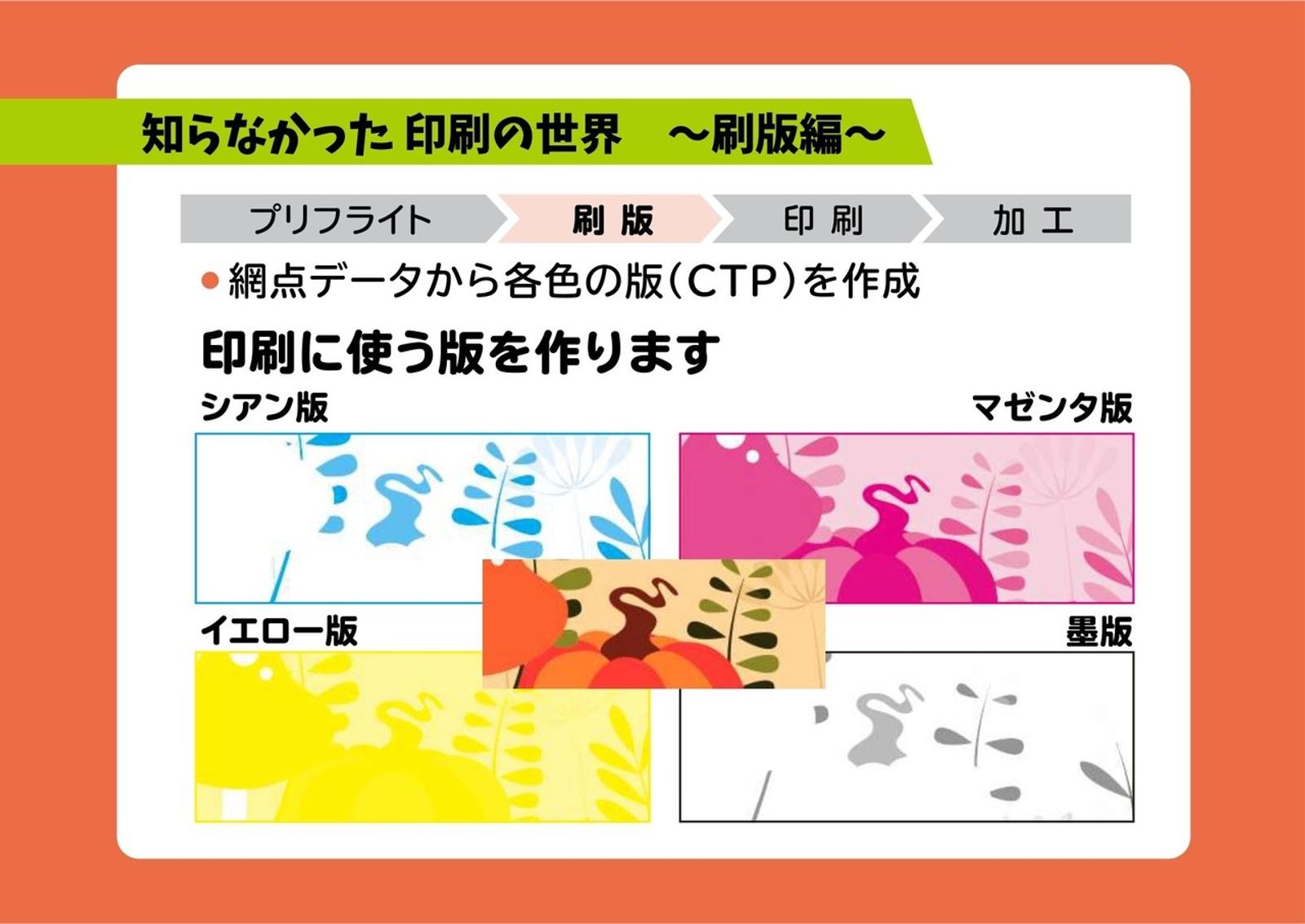

■印刷までの基本的な流れ

1つ目の手順「プリフライト」に関して言うと、カラーモード(RGB・CMYKなど)と解像度(dpi)。この2つはWebデータと実際の印刷データで違うんだとか。データと実際の印刷データが違う(フォントが太く見えるなど)、といった事例には参加者が「あー」と頷いていました。

他にもトンボ・塗り足し・用紙サイズ・画像のリンク切れ……などなど。

チェックの時点で見るべきポイントが大量にあるそうです!

そもそも印刷機にいくつか種類があるということ自体知りませんでした。奥が深いですね。

印刷した紙面を用途に合わせて加工する、加工機にも複数の種類があって、

◇折り機

◇製本機

◇箔押し機

◇糊付け機

◇裁断機

があるとのこと。

(※実際の画像の関係上、印刷機と加工機についてのスライドは割愛させていただきます。)

印刷についてここまで学ぶ機会は貴重でした。参加者の皆さんもあまり触れてこなかった、興味深いスライドだったと思います。

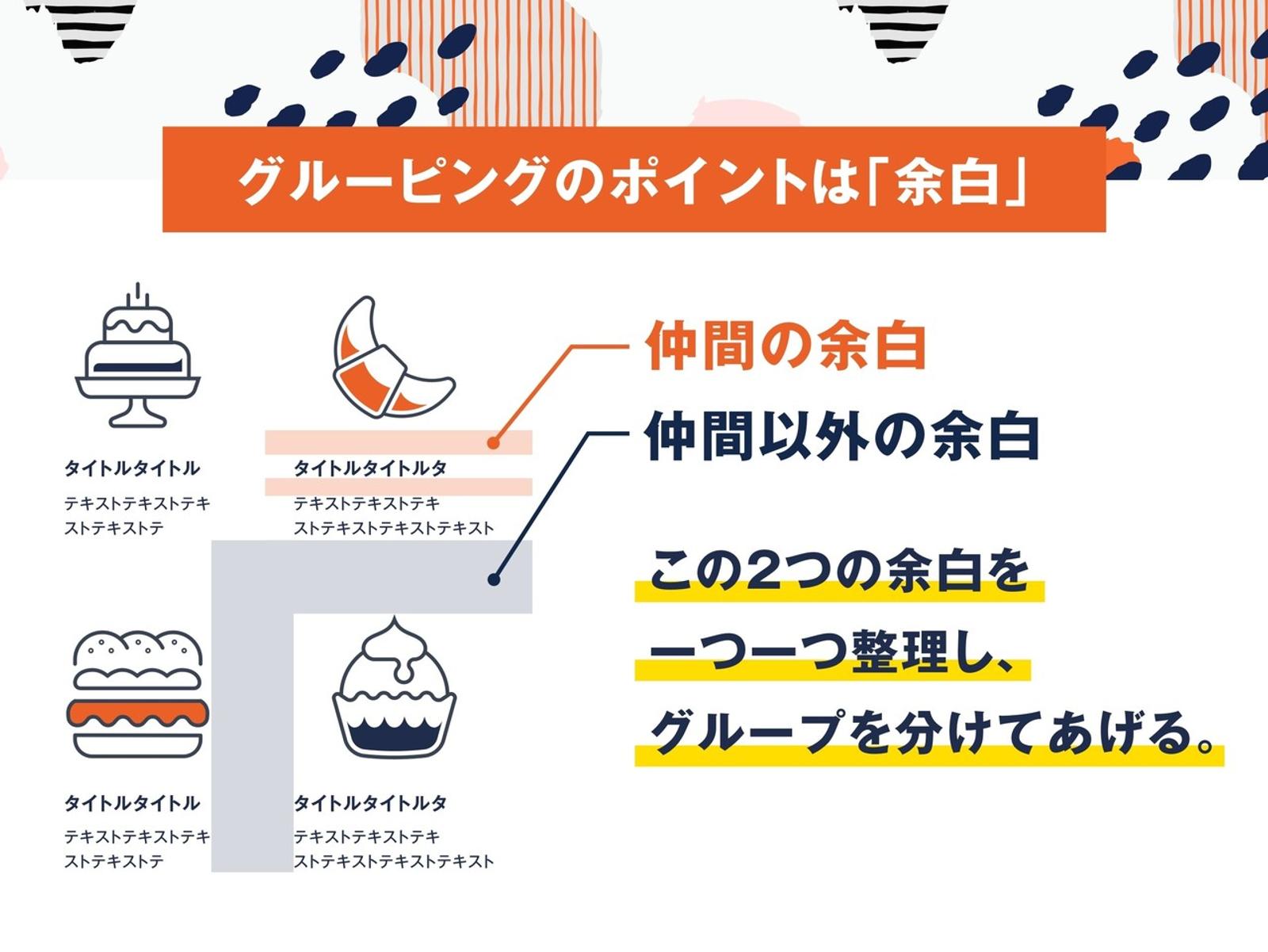

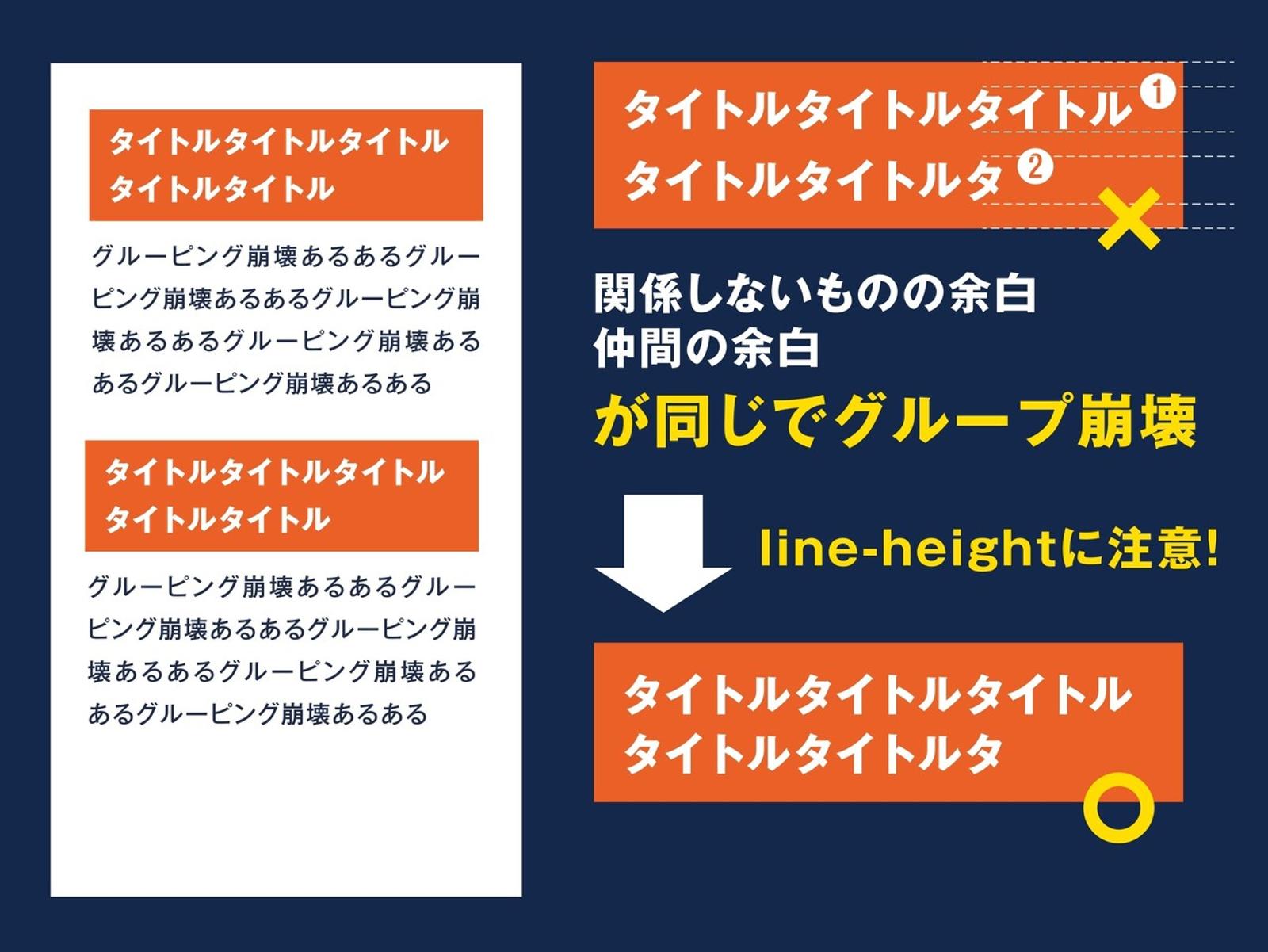

5.すぎそんさん「情報伝達で重要なグルーピング」

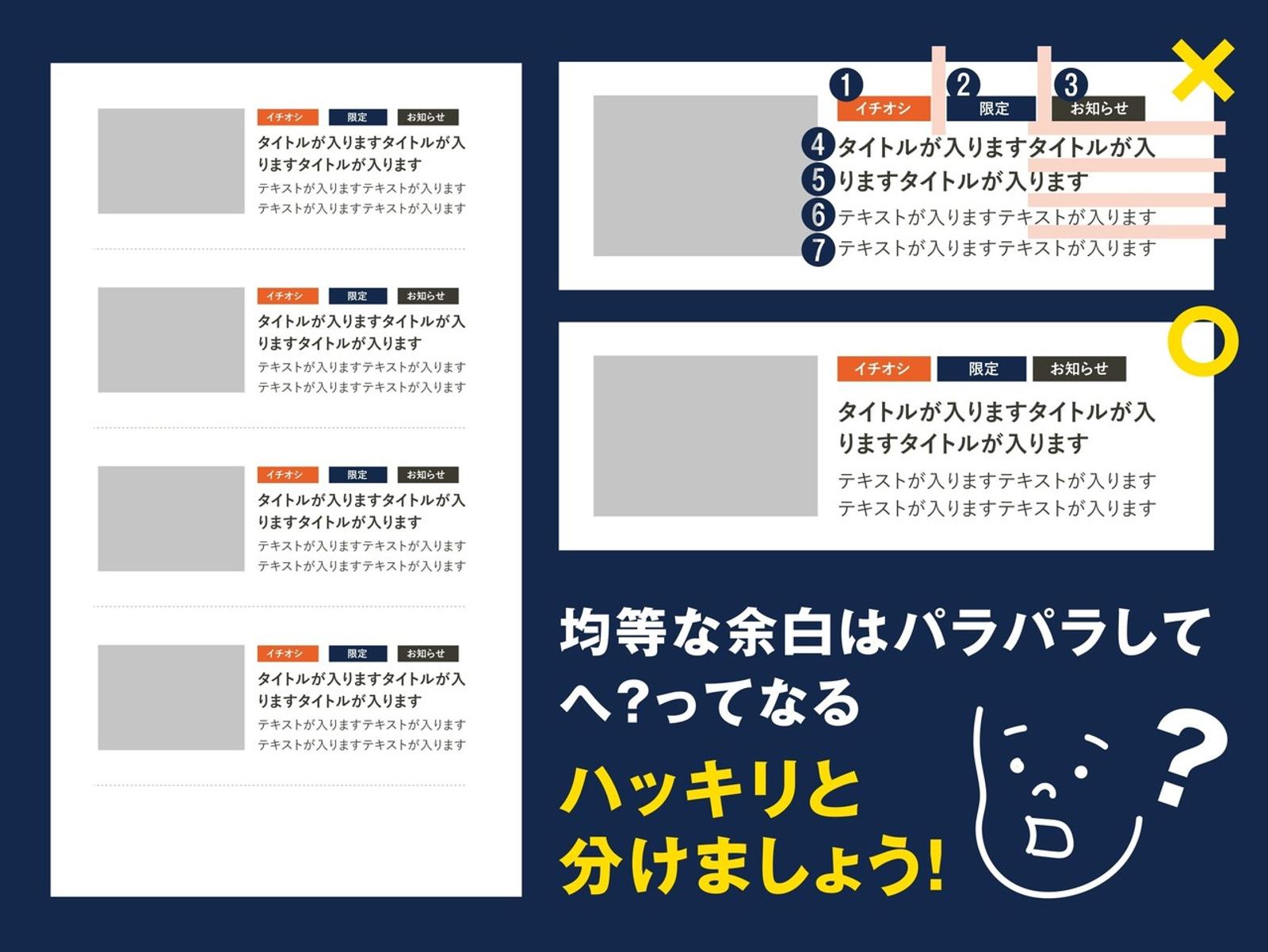

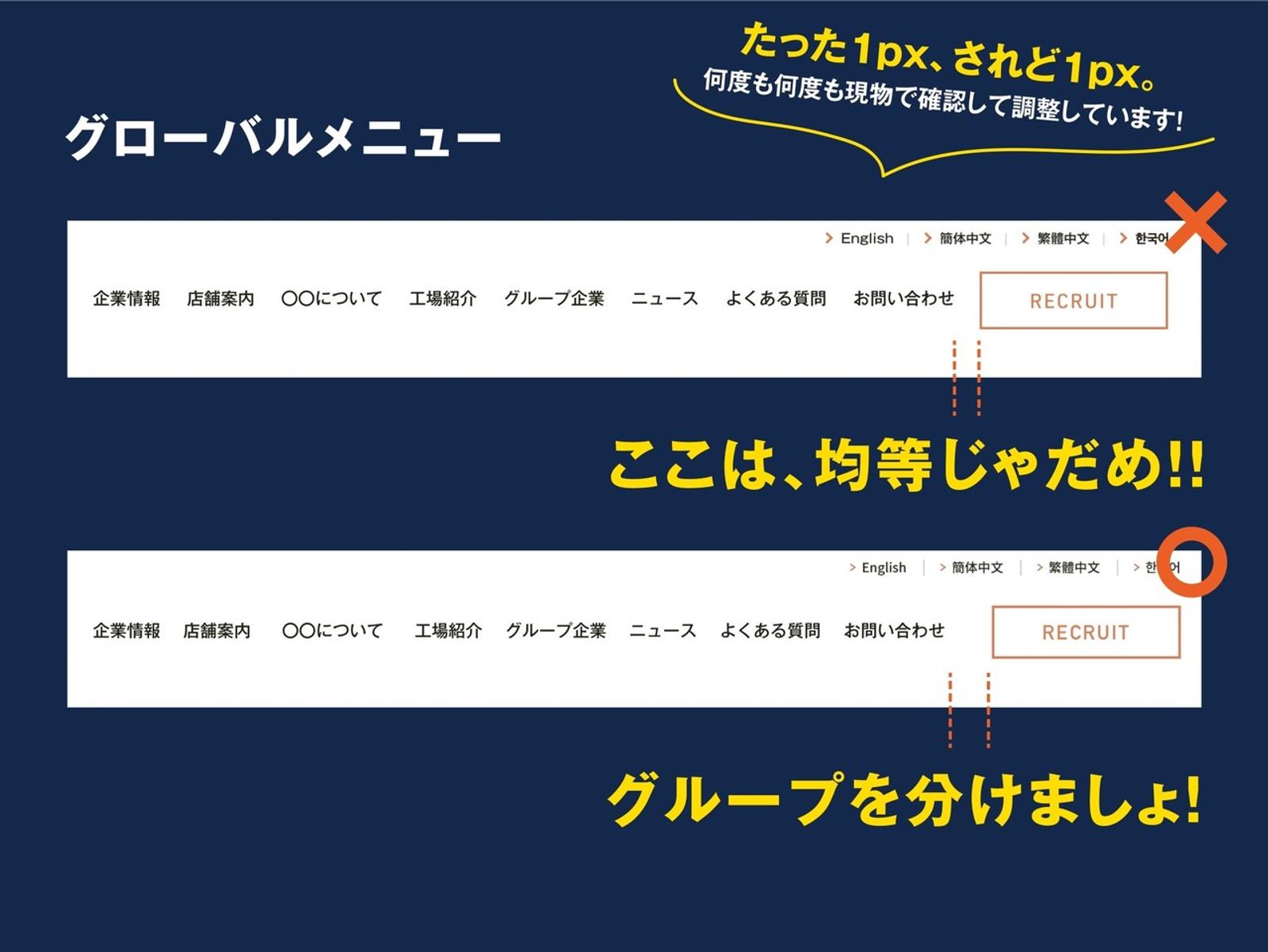

最後は株式会社あつまるでデザイナー兼デザイナーリードとして働くすぎそんさん。デザイナーやプログラマー関係なく情報伝達として必要な技術であり、コーディング後に崩壊してしまうおそれがあるため、重要視される「グルーピング」について語ってくれました。

■グルーピングって何?

グルーピングとは、「デザインの配置において、関係する情報を近づけて位置づけること」です。人は位置的に近いものを「関係のあるもの」として、まとめて認識する習性があります。つまり、位置関係を整理するだけで、視覚的に理解しやすいレイアウトになるのです。

例として「体育館での全校集会」を挙げていました。

なるほど…(笑)

■神は細部に宿る

グルーピングのコツ等は、当日のスライドを添付したのでそちらを参考にしてください。

とても細かく意識されてますね。まさしく「神は細部に宿る」です。

ストレスフリーな情報伝達を行うためには、これだけ細部に意識したデザインの構築が必要なんですね…。最後も「たった1px、されど1px」という言葉で締めくくられていました。

短い時間でしたが、皆さんそれぞれ個性的なプレゼンをしていただきました!登壇者・そして参加者の皆さん、会場を貸していただいた株式会社Reproさん、改めて、ありがとうございました!

Text / Edit : Soh Iwamoto

ーーー

◇foriio とは?

foriio – すべてのクリエイターにポートフォリオをforiio(フォリオ)は、今迄のあなたの実績を簡単にまとめられる、クリエイターのポートフォリオサービスです。新卒・転職時www.foriio.com